Julie & Michael.

À votre amour.

zu deiner Liebe.

À notre amitié,

zu unserer Freundschaft,

une histoire de tango

Les traces de 2012

et à sa continuité.

Échevelée par le vent d’une journée grise, je marche dans les rues de mon quartier. Ailleurs, l’ouragan Dorian a ravagé des terres, des maisons et des vies humaines. Ici, tout est tranquille. L’été a changé d’humeur. Les arbres ne sont plus les mêmes. Les feuilles perdent de leur vivacité, ici et là quelques-unes sont déjà orangées ou jaunes, se recroquevillent, s’assèchent. L’automne s’en vient. Je m’arrête à un café, je choisis une table près de la fenêtre, de l’autre côté de la rue, la crèmerie est vide. Je sors mon cahier, un crayon et je laisse défiler certaines histoires de mon été. Je ne les choisis pas, elles viennent à moi, celles qui me chavirent le cœur, celles qui ne racontent rien, rien d’autre que le moment parce que tu es dedans et il y en a que je voudrais oublier, mais elles poussent ma main, elles veulent se faire entendre. Ces histoires viennent en désordre et elles ne sont pas reliées. C’est le voyage de mon été, mon carré de sable montréalais.

Vers la bibliothèque de mon quartier, un vieux couple est devant moi. La dame marche avec une canne. Elle la tient avec sa main gauche, sa main droite est dans la main gauche de l’homme, la main droite de l’homme tient un sac à main bourgogne. Tous les deux portent un pantalon beige, un t-shirt blanc et des espadrilles blanches. Le couple marche au rythme de la dame à la canne. Feu rouge. Je suis près d’eux. La dame rit aux mots de l’homme. Je ne peux résister à l’envie de leur parler.

Moi : désolée de vous déranger, je vous suis depuis tantôt, je suis émue par votre façon de marcher, de vous tenir la main, et vous, monsieur, de tenir le sac de la dame…

Les deux : ah, merci ! (d’une même voix rieuse)

Lui : mais ben sûr que je tiens le sac de ma femme, elle a de la difficulté à marcher, il est ben trop lourd pour elle !

Feu vert. Nous nous quittons dans l’air tendre de la journée.

Assise sur la galerie de mon appartement, sous le chêne, des voix proviennent du duplex de l’autre côté de la rue. Le petit garçon est avec sa babushka1. Quand j’ai emménagé il y a trois ans, il était bébé. Le père du petit garçon vient les rejoindre avec un tuyau d’arrosage. L’eau gicle sur les fleurs, le père se déplace, le petit garçon le suit, la grand-mère derrière eux. Le petit garçon court, tourne autour de sa grand-mère, revient vers son père. Le petit garçon tire sur le tuyau, une fois, deux fois, trois fois, le père rigole et met la buse entre les mains de son fils, le père entoure les mains du petit et ainsi commence un cours d’arrosage des fleurs. Le père enlève ses mains, le petit débute son nouvel apprentissage. Quelques minutes passent et soudain le jet change de bord, le petit arrose babushka, arrose papa et ensemble on va dans tous les sens, leurs éclats de rire traversent la rue, se faufilent entre les branches du chêne, viennent jusqu’à moi, perchée sur ma galerie.

Un boulevard, près de la rivière. Une dame âgée tente de pousser une chaise roulante où est assis un vieil homme, le visage perdu dans une casquette. La chaise roulante est prise dans les grosses fissures du trottoir.

Moi : je vais vous aider

Elle : non non, vous allez vous faire mal

Moi : à deux, ça sera plus facile

Elle : oui, merci. Je suis allée trop loin, habituellement je reste dans la cour du CHSLD, mais je voulais sortir Pierrot* dans le parc

Moi : est-ce que vous voulez continuer votre promenade ou vous voulez retourner au centre ?

Elle : au centre, c’est plus sécuritaire

Moi : est-ce votre conjoint ?

Elle : oui, c’est Pierrot. Pierrot, c’est pour moi. Son prénom est Pierre. Il est ici depuis un an. Je viens le voir à tous les jours, il me manque beaucoup, il ne parle plus depuis près de 6 mois

Moi : et vous, votre prénom ?

Elle : Louise*. Pour lui, je suis Lou. 60 ans de mariage, 60 ans, à entendre Lou. Pis, depuis six mois, je ne l’entends plus, je n’entends plus de sa bouche – Lou –

Je me penche vers Pierre, lui dire bonjour et me présenter. Il a les yeux fermés, le visage rentré à l’intérieur de son visage, le corps si osseux, je touche sa main, il ne bouge pas, il est presque transparent. Je me relève et regarde Lou.

Elle : vous savez, il y a six mois Pierrot m’a fait le plus cadeau de ma vie. C’est dans mon cœur depuis six mois

Moi : que s’est-il passé ?

Elle : il y a 6 mois…

Long silence.

Elle : Pierrot a dit sa dernière phrase complète

Moi : est-ce que vous voulez me dire sa dernière phrase complète ?

Elle : il a levé les yeux vers moi, a posé délicatement l’une de ses mains sur l’une de mes joues (d’un geste elle touche sa joue gauche) et il a dit

« Lou, n’oublie jamais que je t’ai toujours aimé

et que je t’aime toujours, n’oublie pas ça, jamais »

Un autre long silence. Les yeux de Lou s’embrument.

Elle : et je suis revenue le lendemain et il ne parlait plus…. c’était il y a six mois… sa dernière phrase complète.

Je suis devant Pierrot, les mains de Lou sur les poignées de la chaise roulante et dans les craques du trottoir tombent les larmes de Lou et les miennes. En silence, je ramène Lou et Pierrot à l’entrée du CHSLD.

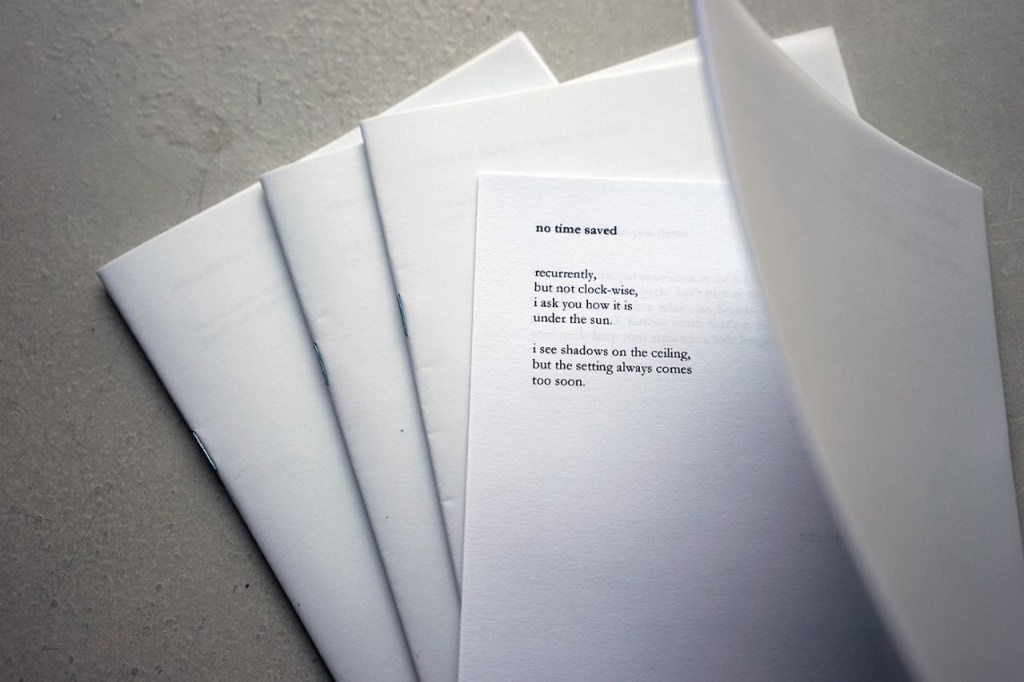

Certains soirs de tango, une femme féline traverse la milonga. D’elle s’échappe une longue traînée lumineuse de noir. Le noir de ses vêtements. Le noir de ses cheveux. Un jour du milieu de l’été, à la recherche d’un livre, je suis perdue dans le labyrinthe de la Grande Bibliothèque2. Dans une allée, mes pas s’arrêtent devant un chariot plein de livres. Une femme se tient derrière. C’est la femme féline du tango. De jour, elle est porteuse de livres. Et de nuit et de jour, elle écrit. Près de mon ordinateur – lessons in anonymity – ses poèmes à l’encre noir, habillés d’un papier blanc. Mots solaires. Mots lunaires. Son prénom. Meryem.

Une soirée chaude de juillet, vers 18 h, au feu de circulation avenue du Parc et rue Sherbrooke. À ma droite, un local abandonné. Devant l’entrée deux hommes couchés. Une femme vient les rejoindre. Une boîte de carton abandonnée près du trottoir, elle la prend, la déchire et elle se couche en fusil près de l’un des hommes et elle se recouvre de la couverture en carton.

À l’entrée du parc-nature de l’île- de- la Visitation, je lis sur un panneau « Les déchets doivent être jetés dans les contenants prévus à cet effet. Les feux sont interdits. » Une vingtaine de minutes plus tard, je m’assois sur un tronc d’arbre près de la rivière, à ma droite un pêcheur avec une casquette rouge et à ma gauche une mère et une petite fille en rose. Sandales. Chapeau. Robe à froufrous.

La mère et la petite fille s’en vont. N’ayant plus le rose pour me tenir compagnie, je regarde autour de moi. Sur le sable autour de mon banc d’accueil. Une paille mauve. Le papier vert d’une barre de chocolat. Une paille rouge et blanche. Le bouchon bleu d’une bouteille d’eau. Un condom. Une plume de canard. Des mégots de cigarettes à la dizaine. Un paquet jaune de Booyah Blade3. Vide. Des bouchons de bière. Un bout de tronc d’arbre calciné. Des sacs de chips. Vides. D’autres mégots. Des coquilles de cacahuètes. Des fils de pêche. Une bouteille de vin endormie au pied d’un arbre. Vide. Une enveloppe de Kit Kat. Une bouteille d’eau Eska. Vide. Un contenant blanc en plastique. Vide. Un contenant After bite kids. Vide. Trois étiquettes Naya. Des paquets écrasés de cigarettes. D’autres mégots.

Et trois canards viennent sur le rivage et puis retournent vers la rivière. Comme les canards, je quitte le carré de sable et ses déchets.

Un des derniers jours d’août, je suis encore perchée sur ma galerie, sous les feuilles du chêne avec un deuxième café. Les yeux plongés dans un roman4, je suis soudainement envahie par des crissements de pneus, claquement de portes d’autos, des voix fortes « couche-toi à terre » et encore une fois et une autre fois « couche-toi à terre ».

Ce n’est pas dans le roman. C’est dans la rue, ma rue, devant le chêne de mon appartement, en plein jour de semaine, un char de police, deux policiers, deux armes à feu pointées, encore « couche-toi à terre », une autre voiture de police arrive à l’autre bout de la rue, une personne court et une autre, je n’arrive pas à me lever, je pense à une balle perdue, je suis scotchée sur la chaise, je pense à mon cellulaire, où est mon cellulaire, pourquoi penser à mon cellulaire… et puis plus aucun bruit.

Les deux policiers reviennent vers leur voiture. Entre eux, un homme, les menottes aux poignets. Les trois hommes sont en-dessous des branches du chêne, de mon chêne. L’homme menotté est jeune, très jeune. Les policiers appuient le devant du corps du jeune homme sur l’auto et ils commencent une fouille. Sous le t-shirt, dans les poches du pantalon, j’ai l’impression que les policiers sont trop brusques, le jeune est si calme, aucun geste d’agressivité, son visage se retourne, on dirait qu’il me regarde, un visage lisse, j’ai peur que son pantalon, à la façon pour laisser voir ses sous-vêtements, tombe. Un des policiers retourne les poches à l’envers, lui enlève ses chaussures, les mains du policier dans les chaussures, rien, l’autre policier coupe les bretelles du sac à dos du jeune homme, met le sac sur le coffre de la voiture, va dans la voiture, revient avec des gants, ouvre le sac, sort un pantalon, une paire de chaussures de course, des rouleaux de je ne sais pas quoi et encore des rouleaux dans une autre poche du sac à dos.

L’autre policier a fini la fouille du jeune homme. Le jeune homme s’assoit sur le siège arrière. J’entends le policier lui demander « quel âge as-tu ? » et j’entends, j’entends la voix du jeune homme « j’ai 15 ans », j’entends 15 ans, ça monte jusque dans mon ventre, 15 ans, je pense à sa mère, pourquoi je pense à sa mère, je ne pense pas à son père, sa mère, mon ventre, 15 ans, ce n’est pas un jeune homme, c’est un garçon.

Le policier dit au garçon de rentrer ses jambes dans l’auto et il ferme la portière. Il rejoint son confrère qui a un papier blanc entre les mains. Il le regarde de tous les côtés, et devant mes yeux, il jette le papier blanc dans la rue, ma rue, mon carré de sable. J’ai envie de lui crier après mais qu’est-ce que tu fais, t’avais une arme à feu il y a quelques instants dans les mains, t’as menotté un garçon, t’es un homme adulte éduqué, tu ne sais pas que la rue ce n’est pas une poubelle, tu ne sais pas…. je ne dis rien, mes mains se crispent. Le policier qui a jeté le papier blanc, prend maintenant le pantalon, le plie en prenant son temps, le remet dans le sac à dos ainsi que les chaussures de course. Les autres objets trouvés sont mis dans un sac en plastique.

Les policiers sont arrivés de nulle part et ils repartent je ne sais où avec le garçon menotté. Mon café est froid. Je me lève. Le papier blanc dans la rue m’attire. Je rentre dans l’appartement, je prends le cellulaire, je descends les escaliers et me retrouve dehors devant un quelque chose qui a appartenu à un garçon menotté.

La rue est déserte, même les oiseaux et les écureuils ont disparu. Je me penche. Des traces fraîches de crème glacée fondue sur l’asphalte et du chocolat collé sur le papier. Le papier blanc est un emballage de sandwich à la crème glacée. Une photo. Pourquoi prendre une photo, je ne sais pas, je me sens idiote, une photo, je regarde autour de moi, personne, j’appuie sur le bouton, photo, je ramasse le déchet et je retourne chez-moi.

J’ouvre le bac à recyclage, retiens le couvercle, regarde l’emballage et suis incapable de le laisser tomber. À la place, je le dépose sur l’une des marches de l’escalier. Durant quelques jours, je sors et je rentre de chez-moi. Les traces du délit d’un policier. Les traces d’un garçon de 15 ans.

Le Parc des Hirondelles de mon quartier est inondé de jaune. Sous un soleil de fin d’été, je piétine les boutons d’or et à l’approche de mes pas, un papillon jaune s’envole.

Des femmes, des après-midis, des films.

« Il pleuvait des oiseaux5 » en compagnie de deux amies portant le même prénom, France et France. Dans l’une des scènes du film, le personnage de la dame âgée, Marie-Desneige, regarde une toile peinte par le vieil ermite mort, Ted Boychuck. Dans la chevelure de la femme du portrait, une coulée de jaune. La voix de Marie-Desneige résonne « le jaune c’est l’amour »6.

Huit jours avant l’arrivée de l’automne, je suis avec Andrée, une amie, pour voir le documentaire de l’ONF « La fille du cratère 7 » à la Cinémathèque québécoise. La fille du cratère c’est Yolande Simard Perrault. Femme de feu. Femme de terre. Femme au regard d’enfant. Femme d’un grand amour vécu avec son mari Pierre Perrault, cinéaste. Des images du passé entremêlées avec les images du présent, des images enveloppées de la région de Charlevoix, des lettres éparpillées sur une table et la voix de Yolande lisant des passages d’une correspondance passionnée avec Pierre Perrault.

L’encre de leur amour gicle de partout. Encore le mot amour, je ressens un léger mouvement de la femme assise à ma gauche. Je lâche l’écran pour la suivre. Son visage va vers l’homme à côté d’elle. Deux secondes, trois secondes et une longue main d’homme glisse vers la cuisse de la femme. La femme couche l’une de ses mains sur celle de l’homme. Le visage de la femme et le mien retournent vers l’écran.

Au même moment, le cœur me serre. À l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, mes amis amoureux, Julie et Michael, attendent le départ de leur vol vers l’Allemagne. L’avion décollera, l’océan sera entre nous, mais ma peau n’oubliera pas. « La peau c’est ce qu’il y a de plus profond » a écrit Paul Valéry.

Le générique du film commence, je louche vers la gauche, la longue main de l’homme repose toujours sur la cuisse de la femme et la main de la femme sur celle de l’homme.

C’est une phrase complète.

Christiane

© 2019 Espace Mouvant – Christiane Martin

*Les prénoms sont changés

1 (mot russe) : grand-mère, vieille femme

2Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)

3https://ecotonelamisport.ca/fr/booyah-spinnerbait-a-double-cuilleres-prad-bybw

4Le récit de la dernière année, Jacqueline Harpman, Grasset, 2000

Le jaune des boutons d’or : Image parOldiefan de Pixabay

5 Bande-annonce du film « Il pleuvait des oiseaux »

6Il se peut que la phrase soit « Le jaune c’est pour l’amour » et non « Le jaune c’est l’amour ». À trois, nous avons deux versions différentes. Les mémoires. (si quelqu’un peut confirmer quelle est la phrase exacte, ce serait apprécié. Merci.)

7 https://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/film/la-fille-du-cratere-1

Yolande Simard Perrault, archéologue, passionnée de botanique (1928 – 2019)

Pierre Perrault, cinéaste (1927 – 1999)